【この記事の概要】

渦巻く金と欲望、そして承認欲求と自己防衛本能による試練の連続。「目標主義か?ノルマ主義か?」「多面評価で公平な評価?」 。有益な人財の確保と育成から年齢、学歴や経験に関係になく主体的で創造力のある経営チームをつくる

この記事の目次

1. 人事評価制度とは

「目標主義か?ノルマ主義か?」「多面評価で公平な評価?」多くの経営者を悩ませる人事評価

上司を悩ます部下の自己防衛本能。人事評価は「渦巻く金と欲望、試練の連続」と言えます。評価をしても結果につながらなかったり、大手チェーンで頻繫している問題の背景にあるのは人事評価の機能不正も一因と言え、「評価項目」や「評価方法」を変えてもうまく機能しません……

2.正しい人の評価「人は評価次第で成長も退職もします」

正しく人の評価ができないと、育てたかったはずの人は辞めてしまう。評価と退職は表裏一体のもので、人事評価の項目や内容を見直す前にやるべきことがあるのです。

「人は評価すればするほど育つ」と教えられてきましたが、人の評価をしても、なぜか人間関係がギクシャクしたり、辞めてしまった経験はありませんか。なぜ評価をすると、人が辞めしまうのでしょうか。それは、人事評価上の問題だけでなくと普段の仕事ぶりの評価に大きく起因……

3.行動とパーソナリティを混同しない

「行動とパーソナリティはまったくの別物」

行動とパーソナリティはまったくの別物で混同していることが問題。人事評価や問題解決においてパーソナリティを変えようとするため人間関係がこじれて厄介なことになってしまう。 行動に着目し、行動を変える「行動変容の原則」とパーソナリティの構造……

4.人事評価制度が機能しない根本原因

「なぜか、人事評価制度が機能しない」

人事評価がうまく機能しないと、人事評価項目や要素、評価シートや評価面談などの表面的事象を見直すこと多い。しかしそれが、部下の自己防衛本能を生み、有益人財が流出し、ますます悪化してしまう。まずは、人事評価制度を機能させる土台の整備……

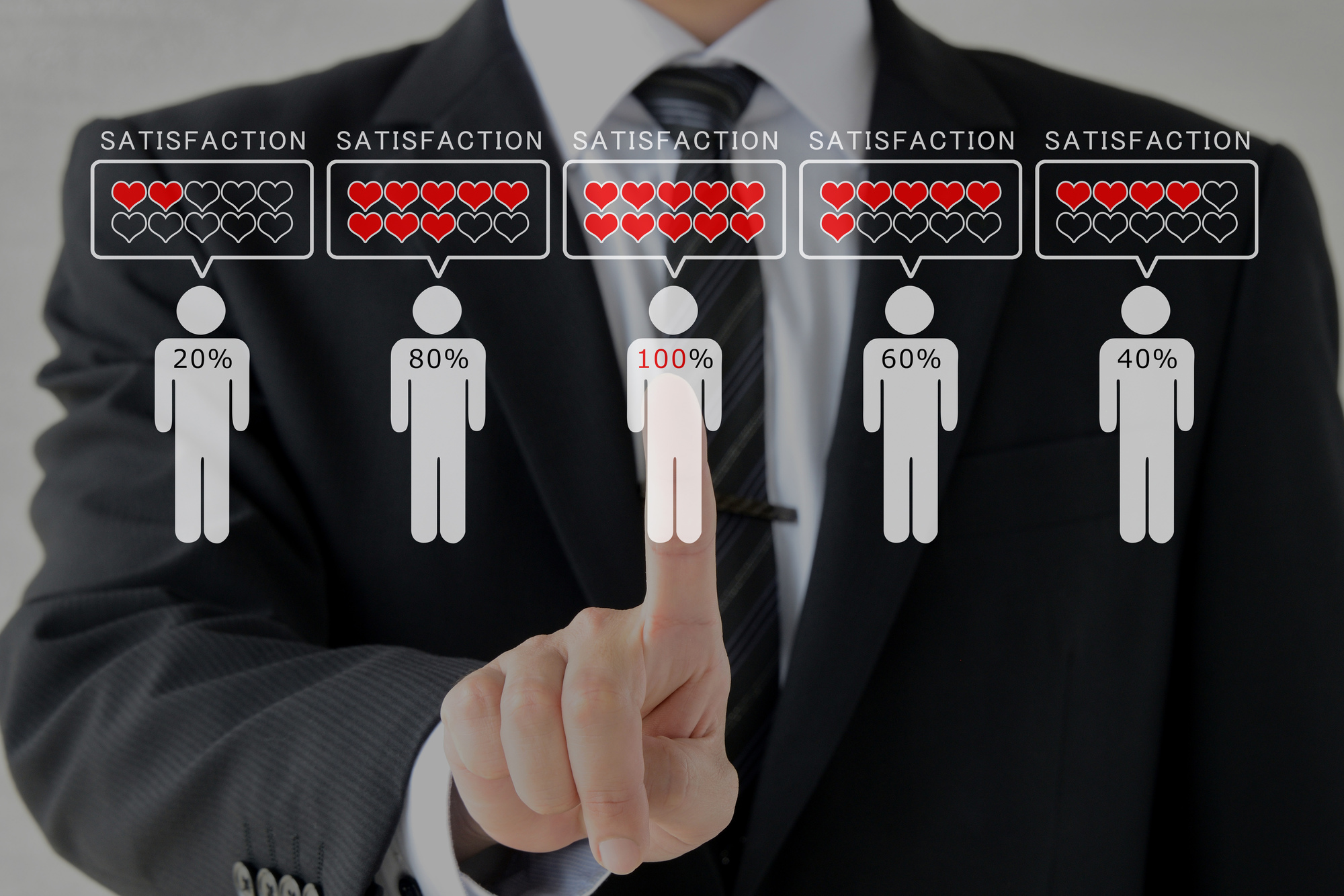

5.一般的な人事評価とピープル・ビジネスにおける人事評価の違い

「ピープル・ビジネスにおける人事評価とは、一般的な人事評価と何が違うのか?」

他人との比較ではなく目標との比較。結果に加え、達成プロセスを重視し、目先の状況よりも人のポテンシャルを見て、引き出し、結果に繋げる。日々の業務の中で、人を認め、評価すればするほど有益な人財が育ち、定着……

6.「不公平な評価」になる原因

「会社が実際に求めて評価したいのはあくまで結果”である」

結果とは、すなわち、業績(成績)のこと。そして、店舗経営で業務を上げるには、店長一人では限界のため、部下を通じた業績向上の間接的マネジメントの評価「職務遂行能力評価の公式」……

7.人事評価の定義、目的と評価項目

気合いと根性、主観、抽象的な曖昧さを排除した人事評価制度

店舗経営、ピープル・ビジネスにおける人事評価制度とは、公平な機会と待遇を与えることから始まります。それは、末永く全力を挙げて取り組んで行こうという気持ちが出せる仕組みで、一人ひとりが能力を伸ばし、発揮できるチャンスを与え、認め、評価……

8. 人事評価とは、上司と部下が共に成長していく機会

「根を養えば樹は自ら育つ」

人事評価制度の定義と考え方。他責ではなく、主体的を引き出す経営環境を実現するために、一人ひとりが自主的に能力を伸ばし、発揮できるチャンスと自己成長を促す機会である人事評価制度……

9. 人事評価の概念と考課要素 現状評価よりも改善評価

「社員の主体性を尊重して一人一人の個性や能力を伸ばす」

人事評価制度の基本概念と店舗経営における人事考課要素と評価の仕方。店舗経営では、社員の主体性を尊重し、一人ひとりの個性や能力を伸ばすことで、会社の成長につながるように自己を成長させる人事評価であることが求められる。そのため、現場実務と直結する人事考課要素が必要で、各々の強みや得意分野開発とプロフェッショナルまで育成……