【この記事で分かること】

部下との円滑なコミュニケーションには、ただ聞くだけでなく「傾聴」が不可欠です。

私たちは往々にして、聞いているつもりで実際は聞けていないもの。部下の話を感想、意見、事実に区分けし、特に事実を深掘りする意識が重要です。本記事では、部下の自己防衛本能を刺激しない「傾聴の肝」を解説し、コミュニケーションを円滑にする具体的な方法を紹介します。意識的な傾聴で、部下の本音を引き出し、より良い関係を築きましょう。

部下とのコミュニケーションを円滑にする「傾聴」

聞いているつもりでちゃんと聞けていない。だから「聞く」ことをもっと意識したほうがいい

コミュニケーションを円滑にする次のポイントは「傾聴する」だ。部下の話を傾聴しよう。

まずは、「傾聴の心構え」をまとめた下図を見てほしい。

■傾聴するときの心構え

1. 肯定も否定もしない

「うん、うん」とうなずきながら、とにかく聞く。話の中の事実を探す。

2. 途中で評価をしない

「こいつ何言ってんだ」とか思わない。とにかく事実を聞きまくる。

3. こちらの意見を安易に言わない

「俺はそうは思わないなぁ」とか言わない。

4. 話が途切れて沈黙が訪れたらそのまま待つ

「こうでこうなんですけど…」の「…」の部分で上司はつい言葉を挟み勝ちだが、相手の言葉を待とう。

5. 好奇心を総動員して聞く

「それでどうだったんだ?」というふうに、話に入り込んで聞く。自分が部下の年頃でその状況だったらどうかを想像しながら。

傾聴はただ聞くのとは違う。やっぱり我々、聞いているつもりでちゃんと聞けてないことってすごく多くて。だから「聞く」行為に関しては、もっと意識したほうがいいと思う。

傾聴で大事なのは、「多分こういうことを言っているんだろうな」と想像しながら相手の話を聞くことだ。相手の視点になり切って聞くのと、「違うぞ、お前間違ってるぞ、何回言ったらわかるんだ」と思いながら聞くのとでは、こちらの理解力が全然変わってくる。

後者の場合、耳では聞いていても、実は、話の内容は聞けていない。でも前者の姿勢でいれば、「その状況でそうするのわかるなあ。俺もそうだったなあ」と共感しながら聞ける。すると内容も頭に残る。

勘違いしちゃいけないのは、共感したからって何をするわけでもないことだ。心構えの1から3がまさにそれ。部下の話に対しては、ひたすら相手の立場になり切って耳を傾ける。それだけでいい。部下が「話を聞いてもらえた」と思えることが大事なんだから。

現代のリーダーに求められる実践的コミュニケーション

部下の話を整理しながら傾聴して、客観的事実を聞き出す「傾聴の肝」

要は、今のコミュニケーションでリーダーに求められるのは、相手を言いくるめることじゃないんだよ。そうじゃなく、意見や感想がごっちゃになっている話の中から客観的事実を聞き出すことなんだ。

その際に得てしてやりがちなのが、意見とか感想が混じりそうになった瞬間に、「そういうのいいから。事実だけ聞かせてくれ」と部下の話を遮ることだ。これはよろしくない。

部下は無意識に自分を正当化しているわけで、話が意見や感想に偏るのはもうしょうがない。全部ひっくるめて聞いてあげるしかない。

だから、リーダーは聞きながら、「これは感想だな、こっちは意見だな。これが事実だろうから詳しく聞こう」というふうに区分け整理をしながら傾聴しよう。

それができるから皆さんは今リーダーを任されているわけで、意識すれば誰でも、整理しながら聞けるようになります。

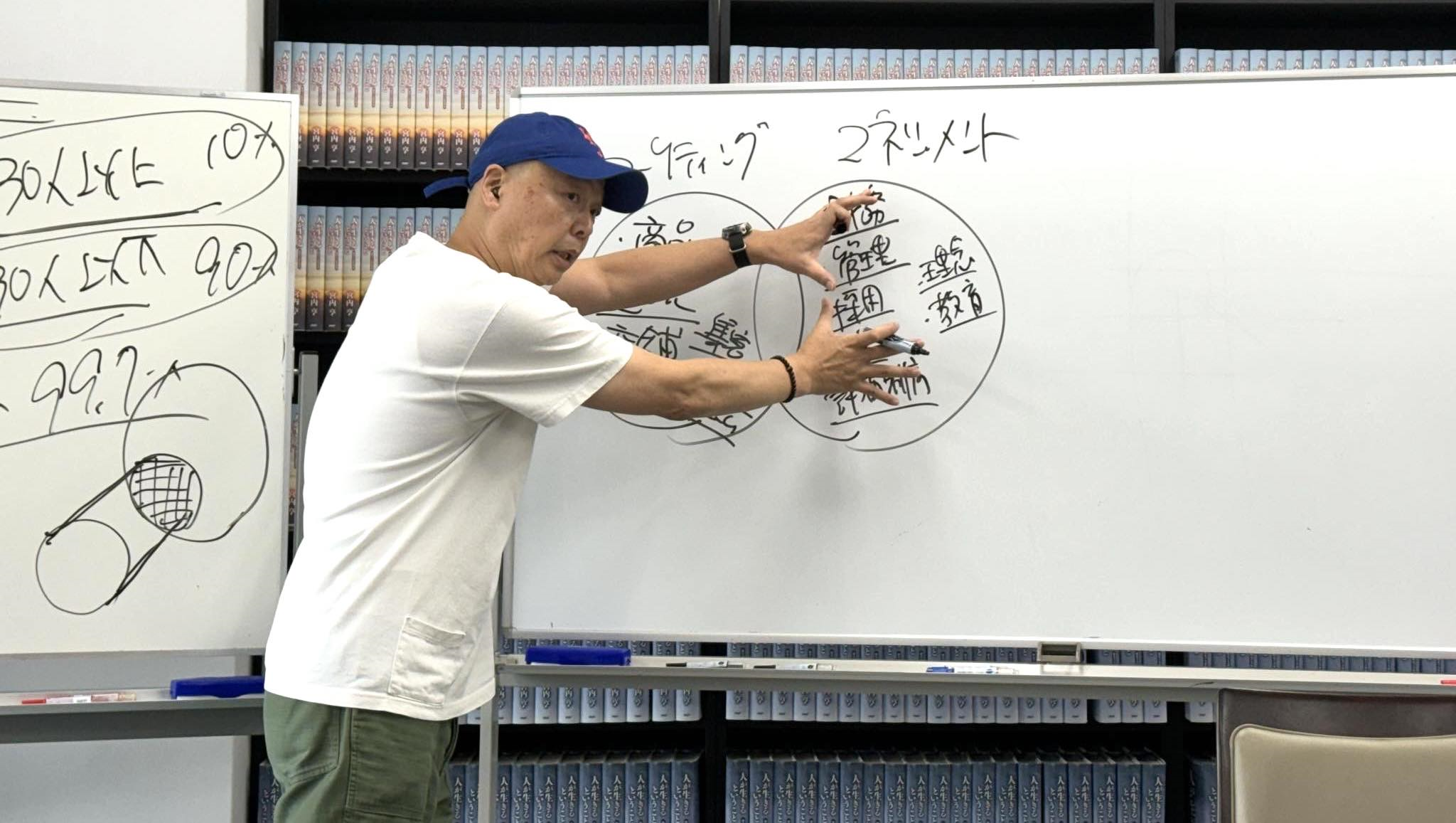

ややこしそうに感じるなら、ホワイトボードに書き出せばいい。部下の話を聞きながら、「今のはこっちだな。それはこっちだな」というふうに示してあげれば、部下も感情と事実を整理しながら話す練習になります。

ホワイトボードがなければメモ帳でもいいですよ。書いて整理してあげましょう。これも連載でずっと言ってきた「見える化する」の一環です。

ちなみに、傾聴していると、ちょっとした聞き逃しもあり、相手にもう一度同じことを言ってほしい場面が出てくると思う。

そのときに、「何?」と聞き返すのはNGだ。こっちは確認したいからもう一度言ってほしいだけでも、部下からすると自分に非があると思い自己防衛を敷くので要注意。

だからそういうときは、「ごめん!今聞き取り難かったからもう一回お願い」というふうに上司の私に非があることをハッキリさせて聞き返すこと。

この「何?」と「もう一回お願い」との差が傾聴の肝だ、そういうちょっとした配慮で部下とのコミュニケーションは円滑に変わってくる。

意思疎通のための傾聴はあくまで丁寧に。それが現代のリーダーに求められる心構えだと思う。