逆境をチャンスに変える! 「八百屋」に学ぶ経営のヒント

かつて、私たちの生活に深く根差し、商店街には必ずあった「八百屋」。しかし、スーパーマーケットの台頭により、その姿を見る機会はめっきり減りました。

下記表の調査結果によると、「野菜・果実小売店」の店舗数は以下のように推移しています。

- 野菜・果実小売業の事業所数の推移

| 調査年 | 事業所数 | 調査の種類 |

| 1991年 | 60,534件 | 商業統計調査 |

| 2011年 | 23,179件 | 経済センサス |

| 2021年 | 14,379件 | 経済センサス |

このデータが示すように、1991年から2021年までの30年で約7.5割もの店舗が姿を消しました。現在も、この傾向は続いていると想像に難くありません。

「外的要因」を言い訳にしない! 本物が輝く時代

「店が減っている」「景気が悪い」「大手には敵わない」――。

経営環境が厳しくなると、つい外部の要因を理由にして諦めがちです。しかし、これらの「外的要因」は、すべての経営者が等しく直面する現実です。重要なのは、それを「危機」と捉えるのか、「チャンス」と捉えるのか。この視点の違いが、商売の本質と結果を大きく左右します。

厳しい時代だからこそ、本物の価値を持つ店だけが生き残り、ひときわ光り輝くのです。

実は「八百屋」という言葉には、「野菜・果物の小売商」だけでなく、「ある道の知識や技芸、趣味などに精通した人」という意味もあります。まさにそんな「本物の八百屋」が、福岡に存在します。

お客様の笑顔が最高の利益! 福岡「やおや植木商店」の成功術

目の前の厳しい経営環境に真正面から向き合い、諦めずに「利益はお客様の笑顔」という商売の原点を徹底的に探求した「ザ・商人」の横顔をご紹介しましょう。

「家族の食卓を笑顔に」を実現する「三つの時」の探求

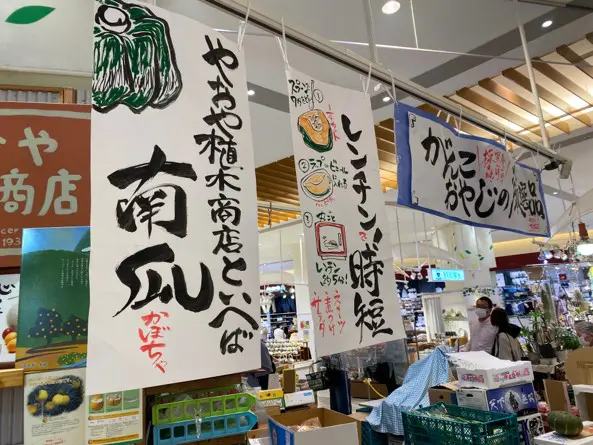

福岡市西区の「木の葉モール」内に店を構える青果店「やおや植木商店」。わずか20坪の売り場にもかかわらず、レジには行列が途切れません。

約500種類の野菜と果物を扱い、1日あたりの来客数は平日で平均1000人、土日祝日は2000人。年間で45万人以上のお客様に支持され、1日の坪売上高はなんと20万円という驚異的な数字を叩き出す繁盛店です。

3代目店主、植木宏徳さんの日課は、深夜0時過ぎに久留米の青果市場へ向かうことから始まります。4代目の息子さんと共に、誰よりも早く市場に入り、刻々と入荷する品を自らの目で確かめ、今日の仕入れを決めていきます。

植木さんは説明します。「野菜や果物には固有の『採れ時、買い時、食べ時』という三つの重要な時期がある。採れたてが良いものもあれば、少し置いた方が美味しくなるものもある。私たちの仕事は、品種や産地によって異なるこの三つの時を把握し、お客様に最も美味しい『食べ時』をお伝えし、家族が集まる食卓を『美味しいね』と笑顔にすることなんです」。

植木さんの品揃えの基準は、まさにお客様の笑顔。食卓から失われがちな家族の団らんを取り戻し、家族の絆を深めてほしい、という切なる願いが込められています。だからこそ、家庭で毎日食べる野菜や果物を、半世紀以上にわたってリーズナブルな価格で提供することにこだわり続けています。

仕入れの極意は「誰から買うか」にあり! 旬の産地を巡る

全国各地の産地を旬の時期に合わせて訪れ、生育状況を確認し、生産者と直接打ち合わせをして選別を行います。この時、植木さんが最も重要視するのは「産地(どこ)ではなく、誰から買うか」という点です。

「良い人柄の生産者がつくるものは、やはり品質が良いんです。産地に出向き、つくり手と直接対話することが、非常に重要な意味を持つのです」と、植木さんは産地を回る理由を熱く語ります。単なる品物の仕入れではなく、「人」と「品質」にこだわった関係性こそが、最高の品をお客様に届ける鍵なのです。

「店も生きている!」お客様に寄り添う売場づくりと「食べ比べ」体験

植木さんが厳選して仕入れた商品とお客様が初めて出会う場所、それが「売場」です。この売場で商品の価値を最大限に伝えることができてこそ、食卓の笑顔は現実のものとなります。

やおや植木商店では、お客様の層や時間帯に合わせて売場や品揃えを柔軟に変えています。

- 昼前後:日中の時間帯は子育て中のお客様が多いため、幅広い品目を取り揃えています。

- 夕方:ご高齢のお客様がスムーズにお買い物できるよう、商品のラインナップを厳選しています。

- 閉店前:共働きや単身者が立ち寄ることを考慮。

小さな子どもやお年寄りも商品を選びやすいように、陳列台を低く抑えるなど、細部にまでお客様への配慮が行き届いています。

また、同店の大きな特徴が「食べ比べ」です。単なる試食ではありません。例えばカボチャやサツマイモなど、一つの品種に対しても、3~4種類以上のバリエーションを揃え、お客様自身に食べ比べてもらいます。これによりお客様は納得して購入でき、安心してその味を楽しむことができます。

植木さんは言います。「『食』とは、命を育む根源であり、単なる金儲けの手段にしてはならない」。植木さんにとって、利益とはまさにお客様の笑顔そのもの。儲けは、その笑顔の後に自然とついてくるものだと信じています。

こうした深い思いに裏打ちされた日々の地道なマーチャンダイジングとマーケティング、そしてそれをたゆまず向上させ続ける姿勢こそが、やおや植木商店の圧倒的な繁盛の源泉なのです。

![[大雨対策]ゲリラ豪雨・記録的大雨・異常気象からお店を守る!水害リスク完全対策マニュアル 事業継続のため大切な店舗従業員やお客様を守る ハザードマップ確認、止水、情報収集、安全確保、BCPなど、予防策から災害時の具体的な行動の手引き](https://pbo-pbc.com/wp/wp-content/uploads/2025/07/pixta_78206344_M-300x225.jpg)