【この記事の概要】

「マニュアルは作成して終わりではありません」

マニュアル作成後に現場で活用され、店舗経営に貢献してはじめてマニュアルの意義があると言えます。そして、どんなに素晴らしいマニュアルを作成しても、マニュアルだけでは機能は難しいのです。マニュアルを活用し、機能させるためには、仕組みが必要になります。複合的に考えてマニュアルを作成する必要があります。

マニュアルを活用し、結果に繋げる仕組み

どれだけ素晴らしいマニュアルでも単体では活用できない

マニュアルは作成して終わりではありません。現場で活用され、「属人化の防止」「業務精度の向上」「問題の解決力と再発防止」「生産性の向上」「教育コストの削減」などにより業績に貢献してはじめてマニュアルの意義があると言えます。

そのためにどれだけ素晴らしいマニュアルを作成しても、マニュアル単体では機能しないのです。マニュアルを活用し、機能させるためには、仕組みが必要になります。

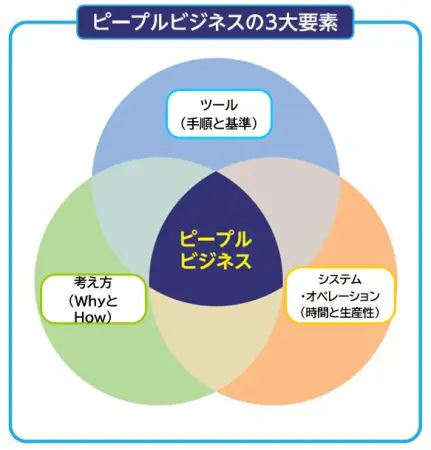

半世紀以上、ピープル・ビジネスで複雑な問題をシンプルに捉え、本質改善を図るために探究されたその仕組みは、下図のように構成されています。

構成要素は、

- ツール(手順と基準)

- システム(時間と生産性)

- 考え方(WhyとHow)

から成り、これを『ピープル・ビジネスの三大要素』と呼んでいます。

つまり、マニュアルというツールを活用するためには、活用するシステムが必要で、活用を通じて考え方を習得することが必要になります。

よって、実務を体験した後に、「なぜ、そうするのか」「どうして、そうするのか」との質問や説明をされれば、「なるほど。そういうことか」と考え方の理解ができて、記憶がなされます。

実は、この積み重ねが有益な人財育成や戦力化につながるのです。

そのため、マニュアルには最低限の明記があれば充分ですし、知識の暗記より実践によるスキルアップ、すなわち熟練が求められるのです。

しかしながら現状は、作業の手順と基準、ポイントや運用方法、根拠や考え方などまでを一緒くたに一つのマニュアルにまとめようとするため無理があり、難解で文字数も多くなるので敬遠されがちになってしまうのです。

(参照)「ピープル・ビジネス理論 0章 概論 3.ピープル・ビジネスの構成要素」

使われるマニュアルの特徴

マニュアルの本質と活用の理解

マニュアルとは「現場の失敗と成功の事例集」であり、「手順と基準」と「考え方」が明記されたツールです。それはあるべき論や手引書、作業指示書ではなく、単に機械的に動く人間を育成するものでもありません。

マニュアルとは、人の潜在能力を引き出し、人間力向上を実現するためのものです。

そのためには、すべてを教えるのではなく最低限のことを教え、自ら経験から学ぶように成長機会を与え、学ぶツールと習得の時間を与えること、すなわち、店長やスーバーバイザー(SV)が『ピープル・ビジネスの三大要素』を活用することが求められます。

例えば、ある程度できるようになったらセルフトレーニングに切り替えて、その際に「分からないことがあればいつでも質問をしてください」と言うのではなく、「分からないことがあればマニュアルを調べて、それでも分からなければ質問をしてください」言うことで、マニュアルの活用方法が大きく変わります。

「大手チェーンだからマニュアルが使われている」という認識の誤り

マニュアルというと大手チェーン店のしっかりとしたマニュアルを想像しやすいですが、すべてのチェーン店は一店舗からスタートし、当初はA4用紙の数枚に記されたメモ程度からはじまっています。

その後、ブラッシュアップを重ね、現在の実用的なマニュアルが完成しているのです。