閉店リスクを回避する出店戦略

店舗経営者の皆さん、日々の集客や売上に頭を悩ませていませんか?「良い立地」に店を構えれば成功する、そう思っていても、なぜか集客がうまくいかず、閉店の危機に直面してしまうケースは後を絶ちません。その原因は、多くの経営者が立地を「点」や「地図上の円」でしか見ていないことにあります。

本当に重要なのは、その「点」の周りをどのように人々が動いているか、つまり「人の流れ」を正確に読み解くことです。立地選びで最も重要なのは、この「行動ベクトル」と「商圏」を科学的に把握すること。勘や経験に頼った「勝負勘」も大切ですが、それだけでは現代の市場を勝ち抜くことはできません。

本記事では、あなたの店舗がなぜ売上が伸び悩んでいるのか、そしてどうすれば閉店リスクを回避できるのか、その答えを具体的な事例とデータで紐解いていきます。

立地リスク判定要因「行動ベクトル」とは

今回お話しする「行動ベクトル」は、とりわけ郊外ロードサイドに店を出すときに注意する必要のある立地概念です。聞き慣れない方も多いと思いますので、まずは簡単に説明しましょう。

たいていの人は、毎日似たような行動を取っています。朝は何時に起きて、どの道を通ってどこへ向かうか、そして何時にどうやって帰ってくるか…。しかも、面白いことに、近くに住んでいる人同士でも、全くバラバラの行動を取るわけではありません。

例えば、同じような時間に駅に向かう、バス停で行列する。土日は就業に向かわない。家にいる。そして、どこかに向かうときはある特定の道路なり、交差点を通る、というような具合に何かしらの行動が似てくるものです。

このように、地域の人々が似たような「方向」に向かって行動しているこの「方向」を「行動ベクトル」と呼びます。

正確な商圏設定と商圏の見方

この行動ベクトルを理解することは、商圏を正しく把握する上で不可欠です。なぜなら、行動ベクトルに沿っていない場所は、人々から認知されにくく、来店行動にも結びつきにくいことが分かっているからです。逆に、行動ベクトルに沿った場所は、人々が行きやすく、自然と視界に入りやすくなります。

行動ベクトルが明かす良い立地と閉店リスク

多くの人が店舗の商圏を「店舗を中心とした半径1km圏内」のように地図上の円で捉えがちですが、これは商圏の本質を見誤る危険な考え方です。なぜなら、人々は地図上の円を描いて行動するわけではないからです。

行動ベクトルと商圏の広がり

商圏は、通勤、通学、買い物といった日々の生活動線、つまり「集客動線」によって形成されます。行動ベクトルこそが、その商圏の広がりと形を決定づけているのです。

商圏を正しく理解する上で重要なのは、顧客が「どのような方向」から「どのような目的」で商圏を移動しているのかを深く考察することです。これを理解せずして、閉店リスクを回避することはできません。行動ベクトルは、商圏の広がりを決めてしまうのです。

行動ベクトルと商圏の概念

| 行動ベクトル | 従来の商圏 |

|---|---|

| 人々の行動動線、習慣的な方向 | 店舗を中心とした地理的な円 |

| 物理的・心理的な人の流れ | 地図上の距離 |

| 認知と集客を左右する鍵 | 単なる地理的範囲 |

人の行動範囲と商圏

例えば、図1のように、地域Aに住む人々の行動ベクトルが、左から右へ向かう「矢」だとしましょう。すると、同じ方向にある店(S店)は認知しやすいですが、進行方向と「直角」にある店(T店)は、行動に制約がかかるため行きにくく、認知されにくくなります。

さらに、その行動ベクトルとは反対の「後方」にある店(U店)に至っては、認知すること自体が非常に難しくなります。このように、行動ベクトルは店舗の認知度や集客に直結し、商圏の広がりを決定づけてしまうのです。

行動ベクトルと商圏の広がり

図2のように、遠いところなら、左から右へ(西から東へ)、近いところなら、北から南へ行動ベクトルがあるような場合、商圏は、行動ベクトルとは反対の方向、すなわち左(西)への方向と北への方向に広がる傾向になります。その反対に、右(東)や南には広がりにくいのです。

このように、行動ベクトルとは反対方向に商圏は広がります。

行動ベクトルを商圏地図に描いて可視化する

どうすれば行動ベクトルを把握できるでしょうか?行き先が遠いか近いかで、その描き方は変わってきます。

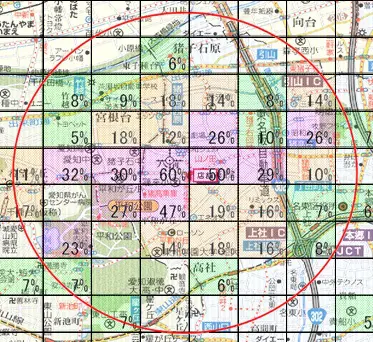

遠方に向かう人々の行動は、都市の中心部を目指す流れとして捉えられます。例えば、遠方へ向かう行動ベクトルをGIS(ジス:地理情報システム)でシミュレーションしたものが、図3、4、5です。

東京都小金井市周辺の行動ベクトルと商圏

図3は東京都小金井市周辺を示しており、人々の主な行動ベクトルが西から東へと流れていることが見て取れます。これは、人々が東京の都心部を目指していることを意味します。この動きは、地域の鉄道や主要道路が同じく西から東へと延びていることからも裏付けられています。

JR中央線は、八王子駅から新宿までほぼ直線的に走っていますし、ほかにも西武新宿線や京王線、小田急線なども同様です。国道20号線いわゆる甲州街道もそうですし、青梅街道、新青梅街道、五日市街道、井の頭通りなどもそうです。

ある意味、人々が向かう方向、「行動ベクトル」があるから、これらの鉄道線路や幹線道路が出来たとも言えますし、逆に、それら線路や道路があるから、より「行動ベクトル」が強化されたとも言えます。

埼玉県さいたま市周辺の行動ベクトルと商圏

埼玉県さいたま市付近を示した図4では、人々の行動ベクトルは主に北から南へ流れています。この動きは、東京都心への通勤・通学といった流れを反映しており、この地域の鉄道や主要道路も同様に南北方向に延びています。

鉄道なら、JR東北線や宇都宮線、京浜東北線や埼京線、東武東上線であり、幹線道路なら国道254号線、国道17号線、国道122号線、国道4号線があります。

(あなたへの質問)ここはどこでしょうか?

この図5はどの地域を示している図でしょうか?

南東から北西へ向かう行動ベクトルが見られます。もし、これが図3や図4と同様に東京都心へ向かう流れだと仮定するなら、一体どこになるでしょうか。

その通りです。これは千葉市周辺です。JR総武線や国道14号線がその主な交通経路となります。

地方の行動ベクトルと商圏

東京を離れて、地方ではどうでしょうか。仙台市と名古屋市について見てみましょう。

やはり行動ベクトルは、同じように市街地中心部へ向かっており、明らかにそのようになっています。

ここまで、「遠方へ向かう」人々の行動ベクトルについて解説しました。こうしたケースでは、主要な都市の中心部へ向かうようにベクトルを描くのが良いでしょう。

自店の行動ベクトルを作成して商圏を把握しよう

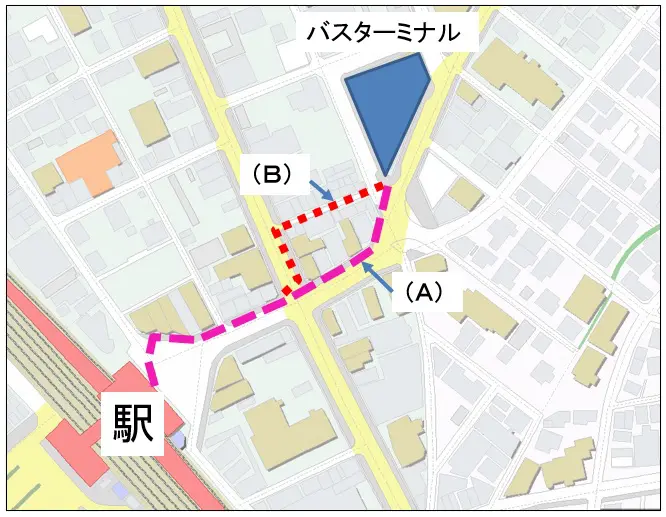

これまでの解説を参考に、あなたの店舗の行動ベクトルを次の手順を参考にして描いてみましょう。ここでは、図8の地点Aでの行動ベクトルを描くとし、具体的には、以下ステップを参照してください。

行動ベクトル作成の4Step

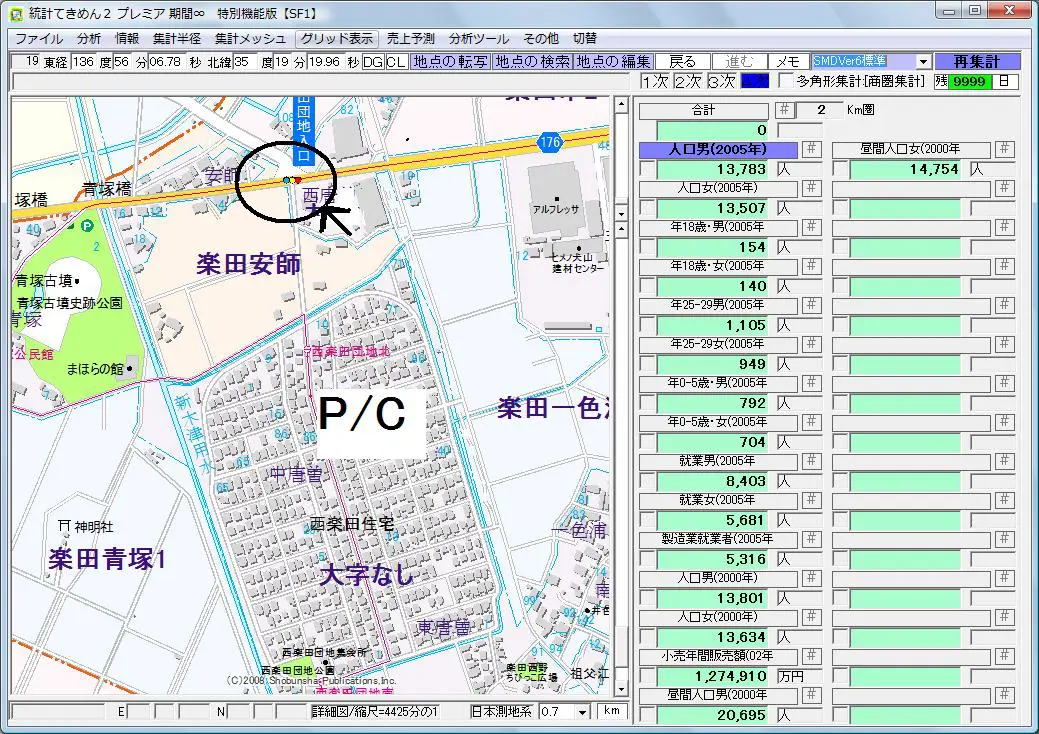

Step1:地点Aを中心に、半径5km程度の円を設定します。そして、この円内に存在する3次メッシュの中心座標(px、py)をぜんぶ抽出します。

Step2:同様に、それら3次メッシュに含まれるメッシュ別の小売販売額(万円)データMを抽出します。

Step3:pxとMを掛け合わせたデータを、すべてのメッシュで合計して、これをMの合計で割ると、1つの数値が算出されます。これは「座標に小売販売額でウェイトを掛けた座標」と言いますが、「小売販売額の重心」と呼ぶことができます。同様に、pyについてもそうした計算を行います。

Step4:こうして算出した重心座標を、Q(qx、qy)とすると、地点Aから重心Q(qx、qy)に向けた線を描くことができます。これが、行動ベクトルです。

つまり、行動ベクトルとは、その地点から、半径5km円内の「小売販売額」の重心へ向かうベクトルです。異なる地点で、同じように半径5km円を描けば、また違った重心が見つかりますので、違ったベクトルが描画されることになります。こうやって、日本の国土にある3次メッシュ中心座標すべてについて計算し、データ化し描画、視覚化することができます。

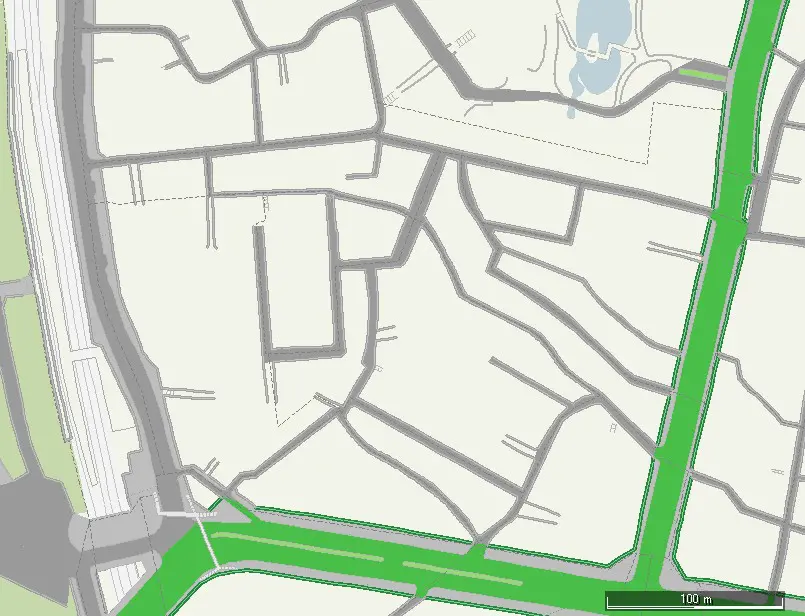

身近な場所への行動ベクトルは、どのように考えるべきでしょうか。首都圏では、ほとんどの場合、最寄りの駅へと向かう流れが中心となります。一方、首都圏以外や大規模なショッピングセンター(SC)がある地域では、そのSCに向かう行動ベクトルを想定できます。

立地リスクが判断できる行動ベクトル

行動ベクトルを理解すると、最終的に何がわかるのか、先ほどの図2をもう一度見てみましょう。

商圏が単に広がるだけでなく、その拡大したエリアが売上にどれだけ貢献するかがわかります。たとえば、商圏が拡大した先に人がほとんど住んでいない空き地ばかりであれば、その拡大は売上向上にほとんどつながりません。しかし、その広がった地域に大規模な住宅地や団地があれば、商圏の拡大は直接的に売上の増加につながるのです。

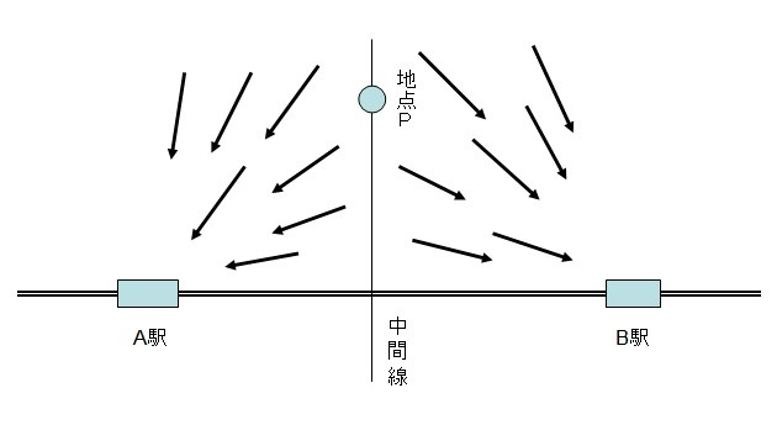

また、行動ベクトルの観点から見ると、駅と駅の中間地点に出店するのは非常にリスクが高いと言えます。

なぜ駅と駅の中間地点への出店はリスクが高いのか

図9をご覧ください。人々は、より近い駅を利用する傾向があります。そのため、中間線よりA駅に近い人々はA駅へ、B駅に近い人々はB駅へと向かいます。

では、中間線上の地点Pの前を通るのはどんな人でしょうか? 理論的には、ほとんどいないはずです。もし通る人がいるとすれば、それは特別な目的を持つ人に限られます。このように、駅と駅の間に出店することは、商圏が形成されにくいため非常にリスクが高いのです。

まとめ:閉店リスクを回避しよう

本記事では、店舗の売上を左右する重要な要素として「行動ベクトル」の概念と、それを活用した商圏分析の重要性について解説しました。従来の「地図上の円」で商圏を捉えるのではなく、人々の日常的な「行動動線」を科学的に把握することが、閉店リスクを回避し、集客を成功させるための鍵となります。この「行動ベクトル」から駅と駅の間には、商圏がほとんどできないため店を出すことの危険性もご理解いただけると思います。

次回の記事では、「繁盛立地入門 7.「間違ってはいけない」東京都内各駅制覇は天王山」と題し、東京での出店戦略について深く掘り下げていきます。

全国展開しているチェーン企業はもちろん、地方で活躍している小規模チェーン店は、必ず東京制覇を目指します。古くは、マクドナルドやすかいらーくなどのファストフード、ファミレスがそうでした。

今でも、ほとんどの新興チェーンは東京制覇を狙っています。東京への出店が集中することで「好立地争奪戦」が賃料相場を押し上げ、採算割れに至るリスクもあるのです。だからこそ、マーケット規模と質の両面が最も重要となります。