【この記事で分かること】

時給上昇・物価高騰時代を勝ち抜く!価格競争から脱却する店舗ビジネスの「生存戦略」

人件費と物価高騰で利益率が圧迫される中、価格転嫁が困難な店舗ビジネスの経営者は、労働時間削減による顧客満足度低下という負のスパイラルに直面しています。この消耗戦から脱却するため、デジタル施策とアナログ施策を融合させた「労働生産性の向上」と、価格に依存しない「付加価値創造」への戦略的転換が、今、あなたの店の生存戦略として不可欠です。

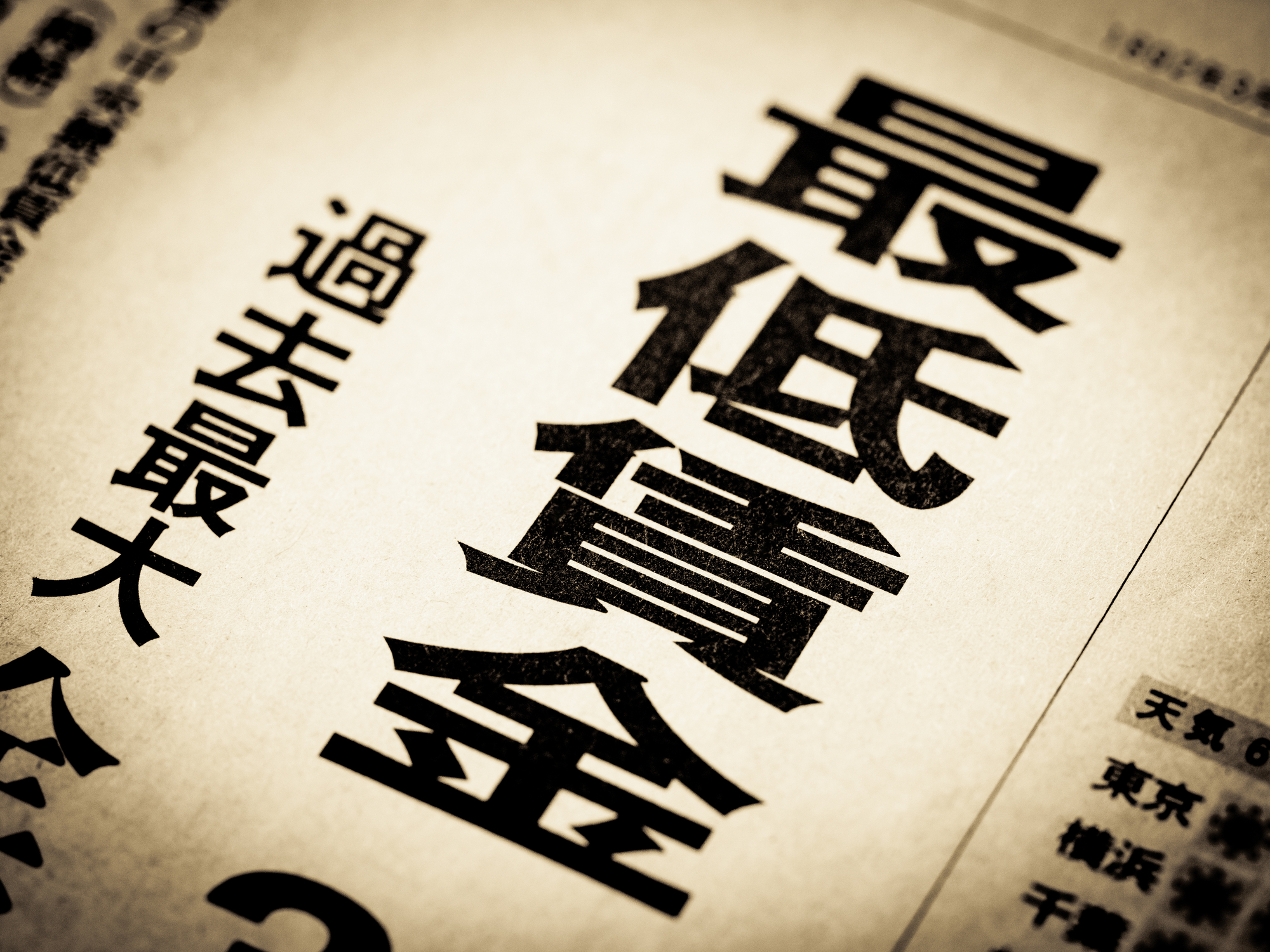

時給は上がるが、値上げできない「価格の壁」に立ち向かう

店舗経営に携わる経営者の皆様にとって、人件費の上昇は避けて通れない大きな経営課題です。 最低賃金の上昇、そして深刻化する人手不足は、時給を上げなければスタッフを確保できないという現実を突きつけています。 しかし、その一方で、「時給が上がっても、価格は上げられない」というジレンマに苦しんでいる経営者は少なくありません。

特に小売業や飲食業では、競合他社との激しい価格競争、そして長引くデフレの中で根付いた消費者の低価格志向、いわゆる「デフレマインド」が、値上げの大きな壁となっています。 この「価格の壁」を前に、多くの店舗が利益を削りながら短期的な延命策で耐え忍んでいるのが現状です。

本記事では、この厳しい時代を生き抜くため、時給上昇と物価高騰の波を乗りこなし、あなたの店鋪の利益を確保するための「生産性向上」と「付加価値戦略」について、経営者目線で具体的な施策と事例を交えて深く掘り下げていきます。

利益を圧迫する「時給上昇」と物価高騰の現実と価格転嫁の難しさ

利益率が低い店舗ビジネスの宿命

小売業や飲食業の利益率はもともと低く、原価や家賃といった費用に加え、人件費が売上を大きく左右します。そのため、時給の上昇は即座に利益を圧迫します。「人件費が上がれば当然、経営を圧迫」し、特に小規模な個店や地域に根差したチェーンほど、キャッシュフローへの影響は深刻です。

さらに原材料費、物流費、光熱費が軒並み高騰しており、人件費だけでなく「原価率」や「販管費」までもが利益を削り取る二重苦の状態にあります。

最低賃金の上昇に伴い時給をアップしても、経営を維持するためには総人件費を現状維持せざるを得ません。人件費は「時給×労働時間」で決まるため、時給が上がった分、労働時間を減らして短期的な利益を確保せざるを得ないからです。

しかし、この労働時間削減は店舗運営に致命的な影響を及ぼします。作業ができなくなることで商品の欠品やレジ待ちが発生し、顧客満足度が著しく低下します。結果として売上もさらに下がるという、まさに負のスパイラルに陥る危険性を孕んでいるのです。

この負のスパイラルから脱却するためには、発注システムやセルフレジといったデジタルツールの導入が求められます。しかし、まとまった資金が必要なこうした初期投資は、資金力が限られる中小企業にとって高いハードルとなっています。

その結果、生産性向上への投資が停滞し、もはや従来の経営判断によるコスト削減も限界に達している今、価格転嫁、すなわち「値上げ」は避けて通れないテーマであるはずです。

にもかかわらず、多くの店舗が値上げに踏み切れない背景には、長年にわたる日本の独特な消費環境が横たわっています。

消費者が持つ「価格の壁」:デフレマインドの根深さ

私たちが直面している最大の課題は、消費者が未だに持つ「デフレマインド」の根深さです。 「この商品はこれくらいの価格であるべき」という固定観念が、消費者に強く根付いています。 競合店が同じ商品を安く売れば、お客様はそちらに流れてしまう。 この恐怖心から、経営者は利益を削ってでも価格を維持せざるを得ない状況に追い込まれています。

この結果、企業は「時給は上げざるを得ないが、価格は上げられない」という八方塞がりの状態に陥ってしまいます。 この状況を打破するためには、従来の「価格競争」から脱却し、「価値創造」へと経営戦略の舵を切る必要があります。